研究室紹介

メンバー構成

2003年に石川正司助教授(現教授)が関西大に着任してから今年で20年目を迎えました。着任した当時は石川先生と4年生12名のみで研究室がスタートしましたが、2023年度は石川正司教授、連携大学院客員准教授1名、客員研究員3名、研究員3名、博士前期課程12名、4回生6名、そして秘書2名で総員25名という充実した研究室になっています。

研究内容

当研究室では電気エネルギーを自在に操る高性能材料を実現すべく、日々研究しています。

特に『リチウムイオン電池』や『電気化学キャパシタ』を中心として研究していますが、研究領域はハイブリッドキャパシタやマグネシウム電池などまで多岐に渡ります。

リチウムイオン電池

|

電気化学キャパシタ |

|

|

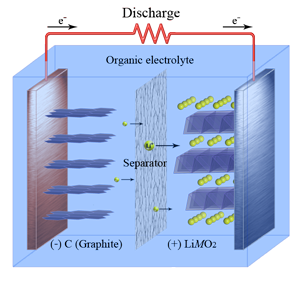

リチウムイオン電池は、リチウムイオンが電解液を通じて正極、負極間を移動することによって充放電が行われる二次電池です。他の二次電池と比較して、電圧が高く、多くの電気エネルギーを蓄えられる(容量が大きい)ことが特徴で、小型ながら大きな電力を取り出すことができるため、従来から携帯電話やノートパソコンなどの電池として広く使用されてきました。さらに、最近では電池のさらなる大容量化により、一部のハイブリッド電気自動車(HEV)や電気自動車(EV)用の電池としてもリチウムイオン電池が適用されています。 |

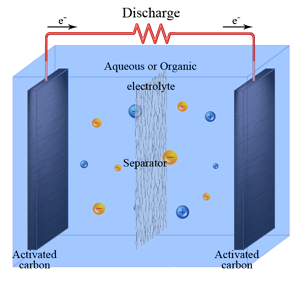

電気化学キャパシタは、コンデンサと二次電池のちょうど中間に位置し、二次電池をはるかに上回る急速充放電特性と充放電サイクル特性(寿命)が特徴の蓄電デバイスです。電気化学キャパシタは大きく、電気二重層キャパシタとレドックスキャパシタの2つに分類でき、前者は、図にあるように、電流を流すことにより、電極表面上にイオンが物理的に吸着・脱離することで充放電が行われます。充放電時に化学反応を伴わないため、理論的には劣化が起こらず、半永久的に充放電が可能です。後者は、電気二重層キャパシタのイオンの吸脱着による電気エネルギーに加えて、化学種の酸化還元反応を利用した電気化学キャパシタです。これにより、電気二重層キャパシタの最大の欠点である電気容量を大幅に改善できます。 |

|

当研究室ではこれらのデバイスをさらに高性能化するための材料の研究を行っています。高電圧かつ高安全性を実現させるための電解質・電解液、高容量化や急速充放電を可能とする電極材料や電極形態の開発などを目的としています。 |

主なリチウムイオン電池プロジェクト |

主なキャパシタ・新規電池プロジェクト | |

|

|

共同研究

当研究室では基礎研究だけでなく、実用化を目前とする研究を多くの企業などと共同で行っています。また、企業に対して技術指導なども行っています。今年度は共同研究が14件で、さらに4件の受託研究を行っています。